發布時間:2025-04-02作者來源:林雪萍瀏覽:776

相比于中國制造業在全球的領先地位,中國科學儀器的國產化水平之低,令人難以想象。在質譜儀、電鏡、X射儀器等高端科學儀器,國產化比例不足2%。高端質譜儀依靠賽默飛的軌道阱質譜儀。電鏡則往往要依賴四大家族,包括賽默飛、蔡司、日立高新和日本電子。而冷凍球差電鏡則100%完全依靠進口,如美國賽默飛的價格動輒2000萬元人民幣。而X射線儀器依賴于美國布魯克、英國馬爾文帕納科、日本理學等。

然而,中國高端儀器行業也呈現眾多躍躍欲試的突破局面。在看似封凍的地面上,行業里可以感受到地表振動的力量。無限物種爭先爆發的寒武紀的生命氣息,正在從空氣中傳遞過來。

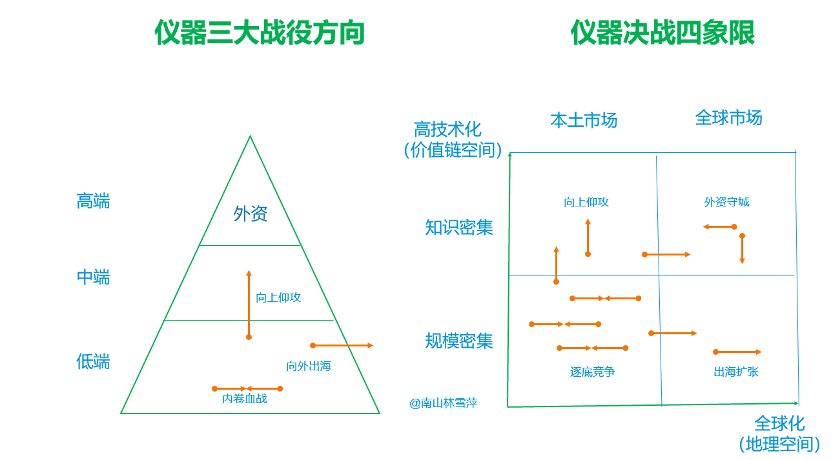

三大戰役方向和決戰四象限

在整個儀器行業,中國企業在三大戰場,呈現了不同的形態。

在中低端儀器,企業之間差異性很低,相互之間拼的是規模和效率。而這恰好就落入了中國供應鏈的能力扇區。而過度廝殺形成的低利潤,讓每一個品類的突破,就變成血海。一旦供應鏈成熟,這個行業就很容易呈現野火春風的蔓延趨勢。在長沙,圍繞龍頭企業湘儀,形成了實驗室離心機的廣泛地帶。

然而有著良好視野的企業,則通過擴展地理空間,尋求出海的機會。例如在移液器領域的北京大龍,海外收入占比預計超過50%以上。

而在儀器的高端市場,目標是外資品牌的存量替代。這是在中國本土所發生的向上仰攻的戰斗。在高端儀器的每一個品類的大街小巷,都在進行艱巨的遭遇戰,到處都是星星之火的小規模戰斗群。

圖:中國儀器的突破方向

高端儀器的每一次跳板

在質譜、光譜和色譜儀器領域,質譜儀相對更為復雜。而質譜儀在中國的突破路徑,就像[敏感詞]作戰地圖的行軍紅色箭頭一樣鮮明。幾條連續的粗線,非常清晰地還原了政策的影子。

環保政策大力促進了中國儀器的發展。杭州聚光圍繞環保,率先在連續氣體檢測領域取得了良好的業績。它順勢推出了子公司譜育,為環保行業提供質譜儀。一開始就專注質譜儀的廣州禾信公司,其歷史發展軸線幾乎就是國家的政策折線。

禾信質譜的發展,與國家政策大潮是平行通道。在中國開始加強監測PM2.5的時候,禾信發展了第一波檢測產品。第二波是環保監測臭味污染源VOC,禾信移動式的走航儀拍馬趕到。而在2020年疫情期間,微生物檢測也使得它再次踏上新的筋斗云。

然而,政府主導環境監測與衛生檢測的大蛋糕,正在不斷萎縮。驅動科學儀器發展的動力來源,已經發生了變化。以這些政府項目為主體的環保監測儀器設備的需求量及營收都有所下降。廣州禾信在2024年的銷售額下降,是對政府調整的一個復現。

而在最近幾年推出質譜儀的萊伯泰科的年報,則呈現出新的意味。2024年,它的銷售額并沒有顯著的增長,而凈利潤則有明顯改善。這其中的關鍵在于,它的ICP-MS質譜儀,已經成功地切入了半導體行業。

質譜儀的發展,可以采用不同的技術路線,而可用場景也是非常多元化。如今半導體這樣的市場化行業,正在接棒環保領域,成為新的千斤頂。

然而萊伯泰科的ICP-MS質譜儀,早有基因潛伏其中。萊伯泰科創始人的導師,發明了電感耦合等離子ICP-MS技術,并成立了公司。這家公司最后被賽默飛收購之后,成為后者重要的一個質譜儀技術路線。而萊伯泰科創始人也在賽默飛呆過。這意味著,他同時經歷了科研和商業化的過程。這對于科學儀器的突破,是一個非常重要的經歷。

如果一個科學家只經歷了前半部分,那么在創業之后,對產品化和商業化的理解,將會缺失很多的基本常識。有時候,也可能是致命的。

科學儀器是一個“簡單概念復雜化”的行業。概念有著無窮的變化,技術路線不同會導致不同的的應用場景。質譜儀看上去是一種儀器的名稱,但它有將近10種不同的技術路線。50多種質譜儀,可以應用在五花八門的場景。

國內的半導體產業開始興起,由于擔心被制裁,而有著強烈的國產替代訴求。ICP-MS的核心是檢查金屬痕量元素,這對芯片的雜質和良率具有舉足輕重的作用。而萊伯泰科的創始人背景,使得ICP-MS這條技術路線脫穎而出。

萊伯泰科的發展路徑,可以看成是科學儀器領域的小型高速進化事件。創始人一開始并非從質譜儀開始,而是從相對簡單的樣品前處理開始。這個過程也圍繞著前處理和耗材,收購了美國兩家公司。通過這種方式積蓄精力,等到中國市場需要質譜儀,就會形成新的爆發力。這位創始人也算是“被實驗室前處理所’耽誤’的質譜大師”。這種迂回的戰略,在中國高端儀器行業并不少見。

從代工到品牌的本土突破

新的氣象萬生,很多原來代工的企業,已經清晰地表達了通過品牌轉型升級到戰略曲線。

北京順義的大龍公司,通過移液器而興起一股國產儀器潮。盡管它與德國艾本德、德國賽多利斯的中端產品之間,仍然存在差距。但價格便宜和周到的服務,足以對這些德國品牌的市場根基形成了腐蝕。這類企業瓦解了一種“外資品牌優先”的信念。

然而,大龍并非突然出現。一開始就為一家移液器Biohit的品牌進行代工。它天然地融入了外資產品的價值鏈體系。逐步擴大規模之后,有意識地開始建設自有品牌。當Biohit被德國賽多利斯收購之后,大龍已經有著自己品牌和健全的供應鏈體系。

中國儀器的突破,很容易看到從代工到品牌,再到反向沖擊的的畫面,重復出現。國內光學顯微鏡主要是永新光學和舜宇。后者從手機、汽車的光學鏡頭開始,而永新光學則得益于它在南京的合資工廠,為日本尼康提供顯微鏡代工。

光學顯微鏡四大家族里,除了日本奧林巴斯,日本尼康、德國蔡司和徠卡,都跟永新有合作。這使得這家工廠一開始就浸潤在一個國際化的環境之中。這類產品高度依賴一種“制造力”的信念。

跟光學打交道,往往都需要一種“技師”的直覺。要磨出[敏感詞]的物鏡玻璃,其圓度、平整度和通透度都有要求。有時候打磨出一片好的物鏡,可能需要廢掉幾十塊。而且在物鏡玻璃上,還需要有各種光學鍍膜。這種鍍膜動輒三層,更高級的顯微鏡可能需要七八層以上。所有這些,都需要微米級范疇內,進行精準的對齊。光學鏡頭領域,離不開工匠大師傅。

永新光學,從低端產品開始,有意識地去建立品牌,并積極開展海外貿易。海外市場一度占比超過了70%以上。而當在國內用戶,逐漸建立起“國產可用”的儀器信念時,永新光學也就大舉進攻中國的市場。尼康也會失守部分市場。

然而,日本尼康并非毫無防備。在南京工廠,對于一些中高端的產品組裝環節,他們會從日本派來技術工人。這些技術工人的手藝,代表著珍貴的行業訣竅。這是一個稀缺的工匠階層。除了上游穩定的供應商,在保持一定濕度的車間屋頂下的“老法師”,決定了顯微鏡的終[敏感詞]質。

來自外企,開過天眼

像提供純水的樂楓、研磨機的格瑞德曼,這些企業的創始人都有著相似的外企工作經歷,或者是外企的代理商。樂楓的創始人來自美國密理博的純水事業部,而格瑞德曼則來自德國的萊馳研磨機。而以實驗室專用清洗機的白小白的創立者,則是來自行業享有盛譽的德國米勒。

這些企業的誕生,有著清晰的使命感,那就是瞄準原來東家的產品。而市場策略上,則采用了一種“七五對標”法則,擁有外資產品75%的功能與品質,而價格則往往在50%左右。由于中國企業會通過增加物聯網和智能化的手段,很多產品從用戶界面往往有著更好的體驗。這也會吸引一部分用戶轉向煥然一新的國產儀器。

外企的管理者的創業,具有天生國際化的視野。用好這一點,會成為很多的優勢。樂楓純水,一開始就注意發展海外市場。這使得它的海外業務占比超過一半。在2022年上海多寧收購樂楓之后,產品的互補性和管理團隊的一致性,發揮了更多的作用。上海多寧的創始人,原來在丹納赫的水過濾的頗爾Pall板塊,曾經任職多年,對丹納赫的體系非常熟悉。這也使得多寧表現出凌厲的進攻氣勢,有“小丹納赫” 之風。在最近五六年,上海多寧進行10次左右的收購。

樂楓生物的加入,增強了多寧生物在實驗室耗材與設備板塊的競爭力。前者的純水系統與多寧的生物反應器、培養基等產品形成互補。這種全價值鏈的打法,正是國際儀器品牌公司的慣用策略。

最近幾年,隨著部分外資企業的向外移動,大量優秀的管理人才也釋放出來。很多管理者選擇了創業。由于這些創始人,都曾經在外企“開過天眼”。他們在某一刻受到了強烈的觸動。這種觸動將深植心中,某一天它會再次打開。

知識擴散的空間

一些科學儀器,也能呈現地理空間的聚集現象。從長沙離心機和青島離子色譜儀的產業集群,可以明確看出來領頭羊的技術擴散力量。

盛瀚是青島離子色譜儀的引領者,在2011年的“三聚氰胺事件 之后脫穎而出。實際上,每一次重大的食品醫藥事故的背后,都能感受到一次國產儀器強勢崛起的脈動。這也表明了科學儀器受到政府政策的影響。

青島盛瀚建立了離子色譜的生態體系,而像普仁、德合創睿、埃倫等都在這里汲取能量。同樣的情景重現,長沙形成了離心機的產業集群。想要創建一個離心機的品牌,在長沙可以通過當地的配套體系,在2-3天完成一臺離心機的裝配。這正是領頭羊長沙湘儀所帶來的火種遍地。離心機的結構功能已經被完整地拆解開來,它所需要的各種知識沿著工廠四散開來,形成野草一樣生命力的離心機群落。

然而,中國有170家離心機企業,在全球市場份額也就是10%。而全球40%以上的離心機,則源自德國離心機六雄,包括德國艾本德Eppendorf、Sigma、赫提希Hettich、西格瑪Sigma、赫洛萊博HEROLAB、德國Osterode、赫姆勒Hermle等。這些公司都保持了各自的特色。像位于海德堡附近的HeroLab盡管規模不大,但卻極富定制化特色。而艾本德作為龍頭,則通過收購日本的Himac而加強超高速離心機的領域,以便跟美國賽默飛收購的貝克曼相抗衡。

中國的離心機,正在向中高端進軍。然而,在產業集群也容易發生低水平的復制。這也是中國產業集群形成的一種常見方式。這種近親繁殖、缺乏外部能量注入的方式,也產生了一種逐底競爭,而很難實現向上躍遷。正如中國最知名的經濟地理大師王緝慈教授所提到的,低水平的產業集群,無法自動形成創新集群。這跟瑞典馬爾默基地的胰島素、巴黎格拉斯小鎮的香水谷的創新集群,有著完全不同的發展機制。

知識的擴散,并非只有通過地理空間。人的聚散,也在形成蒲公英一樣的擴散機制。研磨設備最能體現這一點。就樣品前處理設備的研磨機而言,一直是德國萊馳和飛馳這兩家公司的天下。

有一家萊馳的代理商獨立出來,打造了一個國產品牌格萊德曼。煉丹爐既然已經打開,就斷無縮回去的道理。螞蟻科儀,隨后也成立隊伍。二者在江湖上基本就是師兄弟的情誼,正如戰國時代的縱橫家張儀和蘇秦都是鬼谷子的土地。而格萊德曼公司則繼續向外裂變,釋放巨大的能量。馬咖米、埃克威爾的創始人,都是源自格瑞德曼。

德國萊馳在中國研磨機是黃埔軍校。然而飛馳則沒有這種輸出。這跟它的產品線偏窄有關系。在材料領域,只要涉及到高能球磨機,基本都是飛馳。而萊馳由于研磨產品線非常齊全,在國內市場的用戶眾多。這也使得它能夠裂變出來更多的新企業。如果說萊馳,點燃了中國研磨機市場的火苗,那么格瑞德曼,就起到了二次野火的作用。

科學儀器的勃勃生機,到處都充滿了躍躍欲試的人的氣息。

小土豆俱樂部

需要思考的是,無論是青島盛瀚還是湘儀,規模并不大。它為何能夠形成一種集群效應?

青島盛瀚收入大約為5億元,而湘儀的規模,則更是要小的多,估計不到兩億元左右。如此小的體量,是如何帶動了一個產業集群的發展?

儀器企業的規模性,可以區分為銷售額和儀器臺數。一臺日立的冷凍電鏡價格可能是2000萬元人民幣,這相當于很多小型儀器企業的全年產值,而后者可能需要上萬臺離心機才能達到這樣的數字。

儀器的臺數,對于理解這個行業的規模性至關重要。跟汽車行業一樣,儀器行業也是一個整機廠的概念。它的許多部件和殼體,都是靠著外協的加工來完成。

只有銷量穩定達到數千臺,整個產業的供應鏈,才能像折疊扇一樣打開,才會有更多的企業加入進來。而面向環保的質譜儀,單價較高,但一個工廠往往只有數百臺。這種數量,無法形成成熟的供應鏈分工。而青島的色譜儀,或者長沙的整體產品量都在千級及以上。

規模效應對企業本身的能力積累至關重要,對上游的供應鏈也是息息相關。產品每年的產能是千百臺,還是成千上臺,往往是供應鏈成熟與否的決定性分水嶺。

很多科學儀器,往往都是以數百臺,甚至數十臺的交付量。這意味著,科學儀器看上去是高大上的產品,但其實制造方法非常原始。沒有規模化的產能,就是一個高級作坊。而沒有規模的行業,也缺乏彼此協同的意愿,無法實現規模化的專業分工。

然而,儀器行業又很容易活命,它的使用范圍非常廣泛,很多偏僻場景需要定制化。因此只要有一門手藝,在這個行業都容易活著。而且,毛利很高。儀器行業,毛利率很容易做到60%以上,最適合“小富即安”。因此,這里到處都是5000萬以下的小土豆俱樂部。可以說科學儀器行業,成為農民思維和小農意識的沃土。

只有強攻供應鏈

電鏡一直是中國科學儀器的短板。掃描電鏡SEM用來觀察物體表面形貌,比光學顯微鏡的分辨率要高出幾個數量級。而透射電鏡TEM則更進一步,比掃描電鏡更高一個檔次。前者的分辨率小于一納米,已經幾乎觸摸到原子的尺寸。人們的大眼睛,已經滲透到原子活動的世界。這是原子級制造,不可缺少的“電子眼”。

在這個領域,基本都是海外品牌的天下。掃描電鏡主要以日立高新為主,蔡司也有不少。而透射電鏡則以賽默飛旗下的FEI和日本電子公司JEOL為主。跟其他三家廠家相比,銷售額為12億美元的日本電子看上去規模要小一些,但它以對電鏡的專注而成為單項隱形冠軍。對于更高級的冷凍透射電鏡,國內幾乎沒有涉足。

這個行業最大的特點是人才奇缺。電子光學專業,像一門失傳的手藝。目前這個學科當前可能只有西交大,還有個別老師在教授電子光學的課程。這些課程以前畢業后,很難就業,也就使得行業的人才土壤走向枯竭。

科學儀器的理論,更新如此之慢,以至于在過去八十年,依然沒有原理性的突破。而無論是掃描電鏡,還是透射電鏡,作為實驗室的常規設備,科研工作者一點都不陌生。在上個世紀七八十年代,中國已經在深入研究,科研工作者的動手組裝能力,并不比國外落后很多。

但從中國加入WTO開始,大量外資品牌快速涌入。商業化的力量,戰勝了實驗室的手工作坊,打亂了師徒傳承的關系。大學教授們,沒有人有徒弟可以承接這些技術。而當這些老先生年紀較大,那些研究的技法也散落在陳舊的檔案袋之中,不知去向。

這意味著中國儀器的工程化與商業化過程中,出現了普遍的斷層。生長發育停止了。在三十年之后,當中國科儀界要重新恢復這種能力,差距已經遠遠拉大。無論是跨國品牌持續進化的商業力量,還是國內人才的缺乏,都是在波谷的大坑底部,重新向上爬坡。這其中要吸取的最大教訓,就是市場要有剛性需求,才能把科學家的手工寶貝,變成真正的科技生產力。市場磁鐵,是科學儀器持續向上的最大動力。

電鏡技術往往涉及十幾種學科的交叉。它看上去是一個儀器,但需要用到物理學概念,幾乎覆蓋整本物理大辭典,而且還要再加上機械加工手冊。

機械加工的微加工精度,約束著電鏡的制造。電鏡是直透鏡,內部的機械零件往往是鐵鎳或者鐵鈷合金。對這種硬金屬磨削,并加工到1~5微米的精度,本身就需要對技術工人有著膽大心細的要求。而且,由于既有平面,又有曲面。既有小孔,又有臺階。兩個平面,既要求各自平面度為一個微米,而兩者的平行度的誤差也要在一個微米之內。而當更多平面安裝的時候,同軸度也要達到微米級別。

這些極限制造的特征,使得零件無論加工還是組裝,都是異常困難。由于訂單數量極少,外部供應商往往很難供應。因此,這種工作,只能落在企業自己身上。

國內掃描電鏡包括惠然科技、鋼研納克、聚束科技等企業。而新勢力則是來自量子流派的國儀量子,而老牌的中科科儀KYKY則表現不盡如人意。國儀量子許多人才來自包括如蔡司在內的跨國公司,對掃描電鏡有著常年的了解。而它通過低價策略,來撼動市場,也取得了成功。通過市場應用,它在悄悄地改變了科研人員的心智,讓固執的人群從死角偏見里拉了回來。

這讓人們意識到,中國高端科學儀器的突破,需要更加借助于商業化的力量。上市公司蘇州博眾精工旗下的博眾儀器,則跳過了掃描電鏡SEM,而直接從透射電鏡入手。這得益于它跟北航的合作。

20年前北航曾經做過科技部的透射電鏡科研項目,雖然學術成果斐然,也有兄弟分頭去突破關鍵的零部件如電子槍和高壓電源,但最終還是無法完成產業化。畢竟當時也并無真正的市場需要。這種技術后來就束之高閣,封存廂樓。

直到2019年博眾儀器決定,與科學家一起重新打開箱蓋。這份技術,才再次回到工程化的管道。

核心零部件,依然是繞不過去的坎。由于電鏡需要強大的電源功率,北航科學家的技術路線,選擇了20萬伏的高電壓起步。而國內電源廠家,往往都在3萬伏以下。即使美國斯貝爾曼提供的電源超過3萬千伏,但電壓波動無法滿足要求。

一家為日本電子的電鏡提供高壓電源的日本供貨商,只肯提供大范圍波動的產品,而拒絕提供精度更高的型號。這種隱形的壟斷,看上去封堵了中國電鏡向上突破的路線。可以看到,日本分析儀器的廠家,并非是獨自在打天下。它背后有著無數看不見的小型企業,構成了供應鏈的鋼筋鐵骨。

博眾儀器只好決定自行開發高壓電源。它先是從外部供應商購買波動較大的電源進行測試,通過優化各種參數來縮小電壓的波動區間。最終,只有突破了高壓電源,才能真正推出透射電鏡的商業化產品。

然而,只完成電鏡并不足夠。在一些場合下,需要配上數據分析使用的能譜儀。看上去是個附件,但意義重大。電鏡用來對圖片拍照,而能譜儀則進入了對元素定量和定性分析。深圳善時一臺普通級的鎢絲電鏡大約40萬元,而能譜儀單獨就需要50萬元。這種場合下,附件比主機還要昂貴。

在這方面,中國企業就鞭長莫及了。

從光學顯微鏡,到電鏡是一個急劇縮小的市場。而從普通電鏡,到需要配置能譜儀的電鏡,市場可能再縮小10倍。在這個要用放大鏡才能看到的市場,有三家能譜儀的生產商,分別是英國牛津、布魯克和美國EDAS。至于這些能譜儀背后所需要的探測器等零部件的供應商,恐怕需要用顯微鏡才能看見的市場。在清清冷冷的供應鏈深處,躲藏著阻礙中國儀器向上突破的暗力。

扭轉落后的方式

由于沒有品牌溢價,中國科學儀器的價格往往會較低。但如果就此認為中國科學儀器的制造成本也很低,那也并非如此。即使采用跟外資品牌同樣的零部件,中國企業由于采購數量低而導致價格反而高昂。而非核心零部件,則又都是非標定制。因此,中國儀器的整體成本,未必低很多。

硬件的往往肉眼可見,而軟件的壟斷則更為可怕。全球四大液相色譜儀廠家,各有自己的液相色譜軟件。例如沃特世的empower,賽默飛的變色龍Chromeleon燈。

制藥體系的管控,建立在嚴格的溯源與杜絕數據更改的基礎上。目前國內藥廠用的色譜儀的軟件,往往網絡版的形態。采用一控多的方式,一套軟件可以控制多臺機器。由于數據放在網絡上而不能隨意修改,因此合規性很強。

合規性的要求,是外資品牌的一種隱形堡壘。這些液相色譜儀的軟件往往相互之間聯通,對其他品牌開放接口。但對中國液相色譜儀品牌,則基本沒有接口。這就像是已經拉手圍成一個圓的圈層,拒絕新的伙伴接入。

某種意義而言,這也是變相的市場壟斷。這是一種很隱蔽的打人方術,不露外傷而是震傷內臟的方式。

好像一些中國企業也找到了方式,那就是向后兼容,即使對方不跟自己聯機,但可以做到兼容對方的機器。這也是緩慢融入既有秩序的方式。傳統品牌的軟件架構一般都是落后的C/S架構(客戶/主機),畢竟這都是發展幾十年的產品。而現在追趕者的液相色譜儀軟件,則可以做到基于B/S(瀏覽器瀏覽/服務器)軟件架構。每一個陣地,都要往前突圍。每一代代碼,都要有汗水注入其中。

面向售后市場的服務,也是一個重要的突破口。天津大學的儀器儀表專業,是中國高校最早設立學科的大學,而且一開始就緊靠著行業向應用靠攏。一家來自天大精儀系班底的天津智譜,發展出一套“邊修邊造”的商業形態。

它一方面集中精力研發三重四極桿的質譜儀,同時還確立了“科學儀器再制造”的服務理念。

中國市場有大量的質譜儀存量市場,來自不同時代、不同品牌、不同型號的質譜儀,會面臨著老化和備件更新的問題。

盡管關鍵部件都是靜態件,表面看沒有物理磨損。但元器件的內部,仍然會有電子應力性能或者反饋響應下降。通過更換更精密的模擬電路,使得耐高壓或者射頻電源的響應能力,都可以大幅度提高。

儀器的改造,看上去是一個售后維修,但其實是一個儀器再生的過程。許多時候就是一個科研項目,甚至不亞于一個新產品的研發制造。

科學儀器再制造,其實就是高端科學儀器的返老還春,使得生命周期得以再生。這也是當下全國設備更新市場的一個重要支撐。

“科學儀器再生”能夠成為天大智譜的一個金字招牌,也得益于天大良好的人才培養體系。博士生們在做課題的時候,每人往往都會有不同的質譜儀。這種對儀器的理解,非常深厚。而這些博士再次進入天津智譜的時候,科學儀器的循環再生的業務模式就順勢展開。

科學家不是“科學儀器”的朋友

科學儀器,不是開發出來的,而是用出來的。它需要用戶的知識反哺。然而,科學家總是在與時間賽跑。他們需要[敏感詞]的儀器作為間歇性工具,去滿足發現現象、挖掘數據。至于與廠家一起打磨工具本身,則很難抽出時間。

中國高端儀器,在科研領域往往突破很慢,原因就在這里。科學儀器不“科學”,只靠科學難續命。

為什么中國制造能力如此強大,但科學儀器難以突破?

中國的制造力是面向大規模工業化。有大批量的生產,有產品的持續迭代,工廠里到處都是豐富的學習曲線。

而對于工業小規模化的制造體系,中國還處于非常殘缺的程度。中國很多產品卡脖子,其實往往出現在小規模制造的領域。正如圓珠筆的筆芯,它的球形鋼并非技術難度有多大,而是由于經濟不規模造成的。太原鋼鐵廠就算實現了突破,但只靠得力、貝發這樣的圓珠筆廠家來支撐,也是遠遠不夠的。而且,還需要反復調試,太鋼就很難繼續奉陪下去了。日本的筆芯鋼鐵,只有面向全球市場,才能做成規模。

科學儀器就是這樣一個四處是窟窿的工業體系。無論是加工工藝,還是材料,大規模工業體系都不會接受這樣的訂單。大規模體系,是無法適應這種不斷開機、停機,不斷開模但又數量極少的行業。供應商根本就不會介入進來。

可靠性是儀器的最基本要求。但在科儀這個行業里,可靠性設計往往成為稀缺的品質。對于數量少的產品,可靠性體系難以建立,因為昂貴的試驗成本無法攤銷。

只有分工,才會促進技術的產業化。一個液相色譜儀有2700多個組件,而且個個要求都很精細。唯一大問題,就是批量太小。這個行業最缺乏的就是“學習曲線”。因為幾十臺的數量,幾乎很難有經驗的沉淀。全是一種微妙的個人感受,這就很難完成工程化的閉環。

對此山東海能采用了一種很好的方法,那就是打通設計與制造的邊界,實現“邊研邊造”。海能車間有1/3的設備,是給研發工程師開放使用的。一般而言,車間里的設備主要是為了制造使用,與研發人員基本隔絕的。研發工程師設計好之后,后面的事情,就不再涉足。

而現在,研發工程師也要深刻關注后續的制造,要在現場去不斷修改。設計與制造雙向發力,對一臺穩定的儀器,至關重要。這是設計與制造的閉環,也是中國科儀不斷優化工藝的一種細微處的努力。

規模不經濟性壓制了卡脖子的攻關,而供應鏈內化是一種突破的方式。企業不得不有自己的電路板生產線、建立機加工能力、實現噴涂工藝等。像海能旗下的悟空液相色譜儀,在行業已經打磨了8個年頭。那就是在從鋼板,到電子元器件,從原材料,一直到軟件的每一個代碼。只有在供應鏈的一點一滴的突破,才能有一戰之力。

儀器突破,在儀器之外

然而儀器的突圍之道,有時并不在行業本身。跨行業的供應鏈,才是白色騎士。

對于質譜儀而言,許多供應鏈的門檻跨不過去。其中有兩個零部件,格外突出。一個是分子真空泵,一個是檢測器。

質譜儀首先需要檢測離子的存在,然后進一步放大它的信號。而檢測器和電子倍增器,目前基本是日本濱松[敏感詞]壟斷。

全球質譜儀的六大家族,都是濱松提供專門配件,進行定制化研制。而輪到中國企業,則只提供普通型號。

日本濱松為六大質譜品牌廠商進行配套的檢測器,都是按照對方的要求分別定制。每一個型號都對應著質譜儀的設計需求。而且企業一般會簽名保密協議,這類型號也不會賣給其他廠家。而濱松賣給中國各家的質譜儀,都是一個通用型號。這就是使得中國企業很難找到專門為精心設計的質譜儀,找到從底層開始就精準適配的檢測器。而且即使零部件模塊,也是支離破碎的。例如濱松提供一個電子倍增器,但往往不帶支架。因為質譜儀廠家的設計尺寸不同,支架未必適合。

然而并不能從道德高度上來指責濱松的差別性對待,主要是中國企業沒有一家質譜儀的數量,可以使得濱松可以為此專門開模,去定制一套檢測器。

從這個意義而言,國外六大家,更像是“組裝廠”。國外的質譜儀都是各家供應商的零部件,在一起組裝就可以完成。

相反,中國企業需要從電子元器件開始四下挑選,同時自己做機械零件的加工。這個過程,每個零部件都會有各種誤差。但最終組裝成儀器的時候,質量控制的能力已經大幅度下降。

這也正是中國儀器不穩定的原因。很顯然,國內科學儀器還處于工業化初期階段。

可以說,當質譜儀的競爭已經劍拔弩張的時候,國內還沒有一家企業做好準備,為激烈競爭的市場提供優質的配套部件。

另外一個部件的真空分子泵,難度更大。盡管國內也有,但總是差強人意。國際上的分子泵主要是德國浦發、瑞士緊固件王者歐瑞康旗下的萊寶,以及丹納赫旗下的愛德華。丹納赫在2016年,同時收購了質譜儀和真空泵,把上下游一起合并成一個強有力的組合。

只要國內零部件無法突破,“提供給中國的只有通用型”的現象,就會反復出現。分子泵跟檢測器一樣,只有通用性的分子泵,留給中國質譜儀。這類分子泵,都是指向極限真空度進行設計的。但如果分析不同的樣品,往往需要高負載的分子泵。通用分子泵,就很難讓研發工程師完成最佳的設計參數。

科學儀器一直在圍繞百臺級的門檻爬過去,那就無法哺育上游的供應商。

供應鏈的低層次水平,并非技術問題,而是規模不經濟的問題。

這種零部件的解決,恐怕只有兩種方式。一種是儀器企業的供應鏈內化,自己來做。就像液相色譜儀的山東海能旗下的悟空,不得不自己從電路板開始。聚光在環保領域的積累對于旗下譜育的質譜儀,萊伯泰科的前處理實驗室儀器,都不得不進行這種貼補的能力。

還有一種新的思路,那就是跨行業來解決。儀器儀表行業的供應鏈問題,不能只在本身的圈子里打轉悠。它需要其他行業的溢出效應。

做夜視儀的北方夜視,正在試圖突破電子倍增器。夜視儀就是要把微弱的光信號轉成圖像。雖然這是光轉電,而不是單純的電子倍增器。在質譜儀而言,這對北方夜視來講是新的方向。

跨行業的企業,只有變成多元化業務,才有機會。因為這樣會有技術同源性,又有現金奶牛。如果一個初創企業一開始就從電子倍增器攻關,規模少帶來的高昂成本和不穩定性,會要了初創企業的命。

市場不大,就必須有其他的產業產品線支撐。北方夜視必須有多元化業務來支撐。

整個供應鏈都在緩慢發育。而用戶對高端儀器的關注,會產生決定性的突破力量。

車內座艙以及材料,可能會釋放甲醛。如何進行實時檢測,對于新勢力的汽車廠家,成為一個注意點。

傳統的檢測方法采用取樣檢測。將車內的空氣取樣后,送到實驗室進行測試。通過安捷倫、賽默飛或者國產的浙江福立等氣相色譜儀,來查看甲醛含量是否超標。

然而,對于試圖強化用戶體驗的汽車廠家而言,這個反饋速度就太慢了。理想汽車希望實現原位檢測,也就是在車內直接顯示檢測結果。

這種移動的檢測,對很多氣相色譜儀廠家是一個新的命題。而理想的工程師則決定自行突破這種原位在線檢測。

人們直到此刻才會看清楚,很多科學儀器的突破,其實也有很多迷思。人們總是以為需要科學儀器行業按部就班地進行突破。但其實跨行業的力量,也有著驚人的撬動作用。而用戶的需求,則是最強烈的驅動力。

小記

科學儀器的商業生態,看上去就像是一種正在蘇醒的凍土。越來越熱鬧的生機,涌現過來。如果往前看,生產液相色譜儀的大連依利特,是中國少見的保存了液相色譜儀五十年進化的一個完整樣本。它經歷了科學家時代,并最終交棒到企業家手中。

大連依利特源自大連化物所406組。這是上世紀七十年代起,科學家研究石油化工的成分而開始探索液相色譜技術。而現在頂流的液相色譜儀廠家沃特世Waters,也正是在1967年推出的全球第一臺高效液相色譜儀。在那個時候,中國距離全球[敏感詞]產品,也只有10年以內的差距。

如果回顧中國的科學儀器發展歷史,我們經常會講到這令人怦然心動的時刻。中國制造業與國外的差距,基本都是在進入2000年之后而拉開的。中國加入WTO之后,開啟了中國制造的強盛時期。而現在所有卡脖子的領域,從工業軟件到機床,從科學儀器到過程流量儀表,幾乎都在同一時間被海外成熟的商品化大潮,推到邊緣地帶。

持續加碼的美國管制,反而會將這些邊緣選手重新帶回到舞臺中央。正如《供應鏈攻防戰》中所提到的,“供應鏈的封鎖每收緊一次,技術反包圍就會更強一分” 。對于受到管制的大學和企業,一方面是無法購買新產品。另一方面舊有儀器無法維護。這產生了一種不可遏制的剛性需求,使得國產品牌有機會得到用戶的哺育。管制越多,突破越歡。

科儀真正的突破,需要來自用戶的合力。就像挖一個深山的隧道,需要兩頭推進。單純靠科學儀器制造廠一端的突破,其實是很難的。只有使用者也躬身入局,哪怕只是提供使用反饋和應用場景,至關重要。

高端儀器的突破,無法完全靠在行業內實現。[敏感詞]制的優勢,或許并非來自攻關側的組織,而是來自舉國市場的合力。而只有一定規模的數量,才能徹底改變這個行業的手工業的作坊階段。

隨著各個領域都涌現出新的面孔,供應鏈交叉嫁接而形成的多樣的可能性,正在迎來中國高端儀器的寒武紀時刻。

免責聲明:本文采摘自知識自動化,本文僅代表作者個人觀點,不代表金航標及行業觀點,只為轉載與分享,支持保護知識產權,轉載請注明原出處及作者,如有侵權請聯系我們刪除。

Copyright ? 深圳市金航標電子有限公司 版權所有 粵ICP備17113853號